伸縮装置は、製品それぞれで対応できる条件が異なります。そのため、設置する橋梁に合わせて伸縮装置の選定をしなければなりません。

選定するためには様々な情報が必要です。橋の種類は何か?どんな構造か?どんな地域か?など、各種の図面や現地調査を元に情報を収集し、選定計算をして決定します。

この記事では、伸縮装置選定の流れについて解説します。大まかな計算方法やポイントを整理しているので、今後の装置選びの参考としてご活用ください。

なお、伸縮装置は以下の自動選定ツールでも検索ができます。情報を入力するだけで簡単に製品を探せますのでご利用ください。

伸縮装置2つの選定計算

設置する橋梁に適切な伸縮装置を選ぶには、選定計算をする必要があります。この計算には2つの方法があり、条件に応じて使い分けなければなりません。

- 標準計算式

- 簡易計算式

以前は簡易計算式が一般的に使用されていました。ですが、平成29年の道路橋示方書の改定で、標準計算式を使うことが原則となっています。

ただし、設置する橋梁によっては、算定計算をする上で必要な情報が揃わない、あるいはデータが不明なこともあります。その場合は、簡易計算式を使用して選定する、という決まりになりました。

そのため、今回の記事は標準計算式における選定の流れを解説します。なお、簡易式については、以下の記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。

伸縮装置選定の流れと計算方法

伸縮装置を選定するには、次の3つの情報が必要となります。

- 標準遊間量

- 常時伸縮量

- レベル1地震時移動量

これらの情報は、橋梁の各図面に記載されているものもあれば、その数値を元に計算するものもあります。それぞれを順に解説します。

標準遊間量

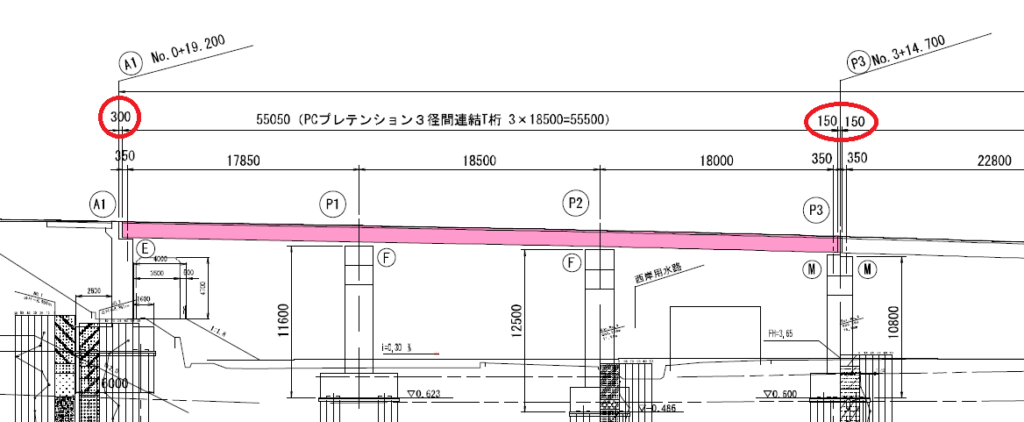

遊間とは、各橋梁に設けてある隙間のことです。この隙間は、橋桁同士がぶつかって損傷しないように設けられていて、幅はそれぞれで異なります。

標準遊間量は図面に記載されており、下図の赤マルで囲われた数字が該当します。

なお、高速道路(NEXCO)については、最大遊間を元に装置を選びます。遊間量については以下の記事で解説していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

常時伸縮量

橋桁は以下の要因によって、日常的に伸び縮みを繰り返しています。

- 気温の変化

- 乾燥による収縮

- クリープひずみ

- 活荷重によるたわみ

これらの伸び縮みを合算した値が常時伸縮量で、要因ごとに伸縮量を計算する必要があります。

橋は鋼構造かコンクリート構造か、支承は固定か可動かなど、あらゆる情報を図面や現地で拾い、伸縮量を求めなくてはいけません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

≫伸縮装置の伸縮量の計算とは?【要因ごとの具体的な求め方を解説】

レベル1地震時移動量

地震が起きると橋梁は大きく揺れます。その動きによって、伸縮装置も伸び縮みをするため、地震動を想定して装置を算定しなくてはいけません。

- レベル1:中規模程度の地震

- レベル2:最大規模の地震

伸縮装置は、レベル1の地震に耐えられるように設計しなくてはいけません。地震による移動量は、構造解析によって求められるので、その数値と余裕量を考慮して計算します。

詳しくは以下の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

≫地震による揺れは伸縮装置選定にどう影響する?地震時移動量からの選定手順

以上が標準計算の大まかな流れです。計算によって求めた数値を元に、条件をクリアできる伸縮装置を選べば終了となります。