伸縮装置の取替えは、現地調査をしっかりと行い、状況に合わせた施工が求められます。施工時間も1日と限られるため、スケジュール管理もとても重要と言えます。

また、据え付けの高さやコンクリートの除去範囲など、新設とは異なる注意点も多いです。

この記事では、伸縮装置の取替えに関わる流れやポイントをまとめました。施工をする前の予備知識としてご覧ください。

伸縮装置の取替と新設の違い

伸縮装置の設置には、取替えの他に新設があります。名前の通り、新しく設置するのが新設で、すでにある装置を入れ替えるのが取替えです。

この2つは、橋の設計段階から関わるかどうか、が大きな違いと言えます。

新設は橋を計画するメーカーと、伸縮装置のメーカーが一緒に設計を進めます。対して取替えは、現地調査をして、すでにある装置に合わせて製造しなくてはいけません。

取替はスケジュール管理が大切

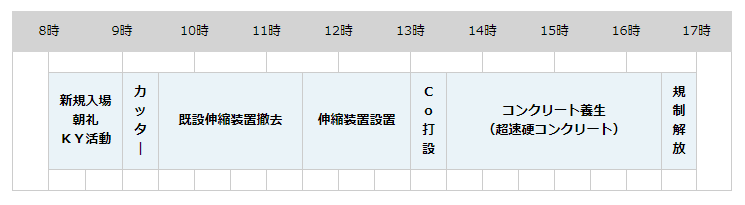

取替えは、現在利用されている伸縮装置を入れ替える作業です。そのため、交通規制をして行う必要があり、できるかぎり短い時間で施工を終えることが求められます。

基本的には1日で行いますが、装置が大きいなどの理由で終わらないケースも。その場合は、箱抜きをした部分に土嚢を入れて埋め合わせ、後日改めて作業を行います。

ただし、取替えは1日で終えるのが基本です。作業の遅れ等でどうしても、という時に限り取る手段と考えましょう。

≫伸縮装置博士を目指して! ~「施工にはどのくらい時間がかかるの?」編~

取替で使用する後打ちコンクリート

取替えは、たった1日の短い時間で作業をする必要があります。そのため、硬化するのに何日もかかる普通のコンクリートは使用できません。

そこで使われているのが超速硬コンクリートです。これは、打設して3時間すると実用強度が出るので、取替えで重宝されています。

伸縮装置の取替工事手順

取替えをする流れには、以下2つの方法があります。

- 先付け工法

- 後付け工法

伸縮装置を先に据えて、その後に舗装をするのが先付け。補修を先にして、装置を後に設置するのが後付けです。

後付けの方が走行性が高くなるため、基本的には後付けが推奨されています。しかし、施工の条件によって対応は異なるため、事前に十分な打ち合わせが必要です。

≫伸縮装置の先付けと後付け【工法ごとの特徴とメリット・デメリットを解説】

鋼床版での取替

橋桁の多くは、RC等のコンクリート構造を主にしています。ですが、鋼材をメインにしている鋼床版も一部にはあり、この場合の装置の取替は手順などが変わるので注意が必要です。

詳しくは次の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

取替工事における3つの注意点

伸縮装置の取替えでは、新設とは異なる注意点があります。その代表的なものは次の3つです。

- 撤去するコンクリートの範囲に注意する

- 既設装置の設置高さと同じにする

- 事前調査や現地調査を怠らない

撤去するコンクリートの範囲に注意する

取替えでは、すでに打設されたコンクリートをカットするところから始まります。しかし、据えつけている装置と取り替える装置では、規格や大きさが異なることが普通です。

そのため、現在のコンクリートに沿ってカットしても、サイズが合わない可能性もあります。場合によっては、範囲が広がるケースもあるので注意しましょう。

既設装置の設置高さと同じにする

伸縮装置の据え付け高さは、走行性に大きく影響します。そのため、基本としては、今ある装置と同じ高さになるよう設置することが望ましいです。

ただし、施工条件等で据え付ける高さが変わることも。その場合は、段差修正材などを使い、フラットになるよう調整が必要です。

事前調査や現地調査を怠らない

取替え施工は、思わぬ事態に見舞われる可能性が高いです。例えば、図面には載っていない干渉物があり、そのままでは取り付けできないこともあります。

あるいは、伸縮量や遊間が違い、図面に合わせた装置では対応できないことも考えられます。

そのため、必ず事前に現地をチェックし、遊間等を測定して条件を把握しましょう。

また、施工中も想定外が起きるケースはあるので、柔軟に対応できるように心がけることが大切です。