橋の上部構造と下部構造の間に設置する部材のこと。

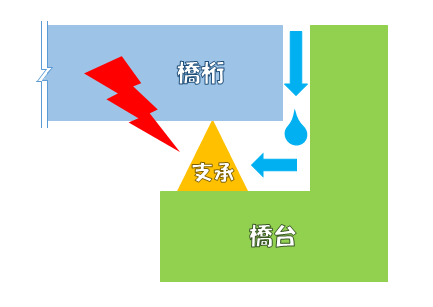

橋の上部構造(主桁・主構)と下部構造(橋台や橋脚)の間に設置する部材のことです。

別名、沓(しゅう・くつ)とも言い、英語では(Bridge)Bearingと呼びます。

桁が温度により伸び縮みしたり、活荷重によってたわむのを受けるための部材で、常に橋桁を支えているので、非常に重要な部位です。

支承を設置せず、直接上部構造と下部構造を繋いでいる橋をラーメン橋と呼びます。

支承の基本機能

支承の基本機能としては、

- 橋桁や車両などの鉛直荷重、地震や風などの水平荷重を支持して、それを橋台や橋脚に伝える荷重伝達機能

- 橋桁が温度変化やコンクリートのクリープ等により伸縮した際に追随できる水平移動機能

- 車両走行の際に橋桁がたわむことにより支点部に生じる回転変形に追随できる回転機能

の3点があげられます。

近年ではこれらの基本機能のほかに、地震時における橋梁全体の耐震性能を高めるため、支承がアイソレート機能(水平方向に上部構造を柔らかく支持することで固有周期を長くし,地震時における慣性力を低減させることを目的とした機能)や減衰機能を担う場合も多く、橋梁にとっては非常に重要な構造部材であると言えます。

支承の歴史

明治期

鋳鉄製のころがり支承やローラー支承を導入。

大正期

関東大震災が発生し、それまで輸入品では対応できていなかった地震への配慮が必要であると考えられるようになった。

昭和初期

「道路橋構造細則案」にて、アンカーボルト、ピン、ローラー、コンクリート等の許容応力度が設定された。

「鋼道路工設計製作示方書」にて、支承に関して曲げ、せん断等の各応力度を規定した。

主に国鉄にてパッド型ゴム支承やクロロプレン系積層ゴム支承が使用された。

新潟地震が発生し、液状化による被害が多くあった。

昭和後期

「道路橋支承便覧」などの要領が作られた。

宮城県沖地震が発生し、下沓突起の破断や移動制限装置の破断が発生した。

平成

「道路橋示方書」「道路橋支承便覧」が改訂され、「建設省道路橋の免震設計法マニュアル(案)」が発刊された。

東北地方太平洋沖地震が発生し、津波による被害や分散支承の破断が発生した。

熊本地震が発生し、地盤変状による被害が多数報告された。

このように、常に災害とともに支承とその設計思想は改良され続けてきたのである。

支承の種類(動き方による分類)

いくつか種類があり、まず動き方で分けますと、可動支承、固定支承、水平力分散支承、免震支承などがあります。

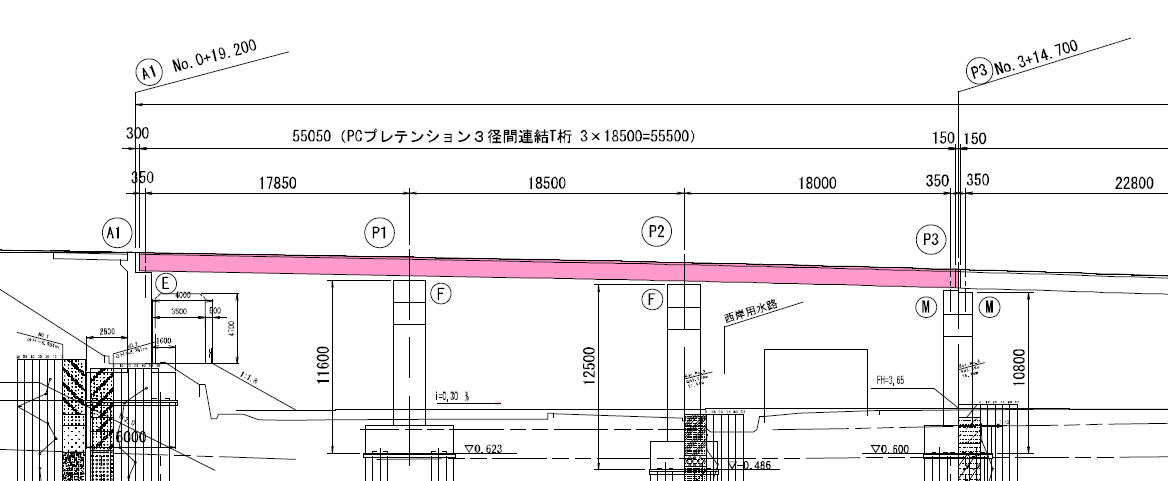

M:Move(可動支承)、F:Fix(固定支承)、E:Elastic(水平力分散支承・免震支承)

- 可動支承…上部構造の回転と伸縮を吸収する支承。鉛直方向荷重のみを受け、水平力は作用しません。

- 固定支承…上部構造の回転変位のみを吸収する支承。鉛直方向荷重のほか、地震などの水平方向荷重も作用します。

- 免震支承…弾性的に固定する支承構造。一般的に、積層ゴム支承が用いられます。

古い橋では、1箇所を固定支承、残りをすべて可動支承とするのが一般的でした。

しかし、そこに地震力が作用した場合、固定支承のみが集中的に地震力を受け持つことになり、固定支承や下部構造が損傷を受ける事例が多発しました。

そこで、近年では、上部構造の温度応力による伸縮や、不静定応力による伸縮を弾性的に吸収し、地震力を各弾性支承で分担するこのタイプの支承が多く用いられています。

また、そのほかに、ラーメン橋などで剛結構造となっている場合(支承がない場合)は、R:Rigidという表現がされていることもあります。

支承の種類(構成部材による分類)

構成部材で分けると鋼製支承、ゴム支承に分かれます。

鋼製支承は主に鋳鋼品や鋼材からなる支承で、従来、橋梁の一般的な支承として使用されてきたものです。

鋼製支承は荷重伝達機能や水平移動機能、回転機能などを機械的な機構で実現する構造ですが、鋼製支承単体ではアイソレート機能や減衰機能を担うことができないため,他の機構と併用する必要があります。

一方、ゴム支承は加硫ゴムと鋼板からなる支承であり、ゴム弾性によって荷重伝達機能、水平移動機能、回転機能を持ちます。

さらに、ゴム支承はゴム弾性によって大きな変形性能や緩衝性を有することから耐震性に優れており、1995年の阪神・淡路大震災の際にはゴム支承に大きな損傷を受けたとの報告はなされなかったそうです。

また,ゴム支承単体でアイソレート機能や減衰機能を担うことができるのも特徴であり,阪神・淡路大震災以降は高速道路や国道などの高規格道路に架かる橋梁を中心にゴム支承の採用実績が増えています。

鋼製支承、ゴム支承もそれぞれ許容する動きによって分かれており、

鋼製支承の中には線支承、ピン支承、ピボット支承、ローラー支承などが、

ゴム支承の中にはスプリング拘束型、水平力分散型、パッド型などがあります。

伸縮装置との関係

伸縮装置との関係はどうでしょうか。

伸縮装置が漏水してしまった場合、最も問題なのは、桁下に水が回り、支承周辺が濡れてしまうことです。

こうなってしまうと、支承が錆びて傷み、橋梁全体の寿命が短くなってしまいます。

それを防ぐために、伸縮装置の非排水化が急務と言われているのです。

伸縮量の計算を行う際にも、支承の動きが非常に重要になります。

解析による伸縮量の算出にももちろん影響するのですが、ここでは簡易計算を例にとって考えてみます。

固定支承であれば、その箇所における移動量は0mm(余裕量を含まない場合)であるのに対し、MやEなどの可動支承においては桁長が反映され、移動量が大きくなります。

単純桁においては、桁長がそのまま可動支承の箇所の伸縮桁長となります。

伸縮装置を扱う上で、支承は切っても切れない存在なのです。

用語集【拡張式アンカー】

用語集【拡張式アンカー】 用語集【荷重支持型】

用語集【荷重支持型】 地覆ジョイントの特徴|施工方法と設置できない場合の対策について

地覆ジョイントの特徴|施工方法と設置できない場合の対策について レディーミクストコンクリートとは –いわゆる“生コン”

レディーミクストコンクリートとは –いわゆる“生コン” 用語集【後打ちコンクリート】

用語集【後打ちコンクリート】