地覆ジョイントとは伸縮装置の部材のひとつで、地覆部にある遊間に設置されています。地覆ジョイントは止水性の向上や橋の収縮を吸収するなどの役割があり、伸縮装置においてとても重要なものです。

この記事では、地覆ジョイントの役割とその特徴をまとめました。加えて、施工の流れやジョイントが設置出来ない場合の対処についても解説しています。

なお、当記事では地覆ジョイントと表現しますが、メーカーによってはアップスタンドや遮水エッジなどと呼び方が異なりますのでご注意ください。

地覆ジョイントの役割

橋梁には両側に転落を防ぐための高欄や地覆ブロックが設置されています。そして、橋には伸縮に対応できるように遊間が設けられていますが、高欄や地覆ブロックにも遊間と同じ間隔で隙間が作られています。

地覆ジョイントはこの隙間を埋めるための部材です。隙間が空いた状態では水が下に漏れてしまうため、下部構造の支承を傷める原因にもなります。

また、地覆ジョイントが隙間にあることで緩衝材となり、高欄や地覆ブロックが互いに衝突して損傷しないよう防いでいるのです。

地覆ジョイントの特徴

地覆にある隙間は弾性シール材で埋める方法もあります。しかし、地覆ジョイントにはシール材にはない以下の特徴があるため性能は高いと言えます。

- 広い隙間に設置できる

- 高い耐久性がある

- 維持管理が容易である

遊間が広い場合はシール材だけでは伸縮を吸収できない、あるいはシール材自体の重さで変形や破損する可能性があります。加えて、シール材の耐用年数は約10年とされており、劣化する速度も早いです。

一方で地覆ジョイントは幅の広い隙間に対応でき、高い耐久性により漏水を長期的に防げます。また、シール材のように何度も補修が必要ないため、維持管理の手間やコストも少なくなるのです。

地覆ジョイントの施工

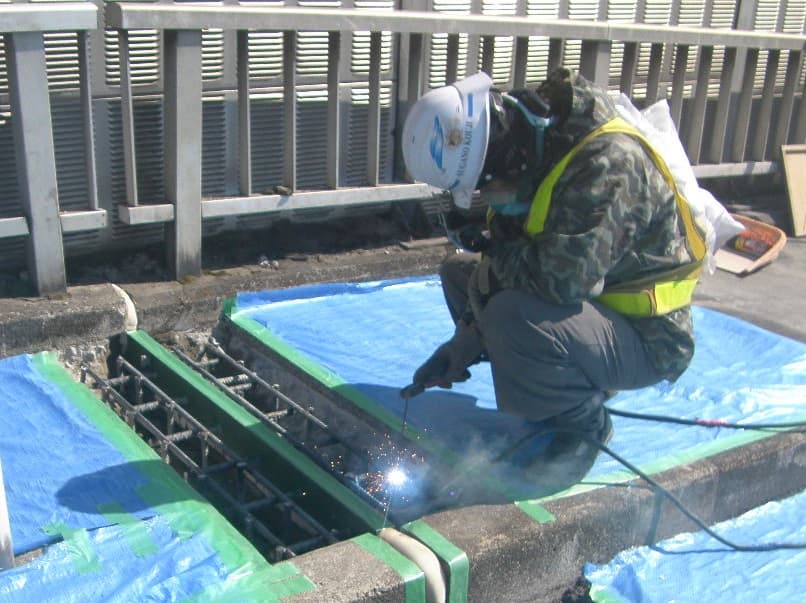

地覆ジョイントの施工手順は以下2つの工程で行われます。

- 遊間部に地覆ジョイントを入れ込む

- 両側の空隙をシール材等で埋める

地覆ジョイントはそれ自身が伸び縮みするので、設置する際はシール材のような収縮する材料を使わなくても構いません。コンクリートなどでしっかり固めることもあります。

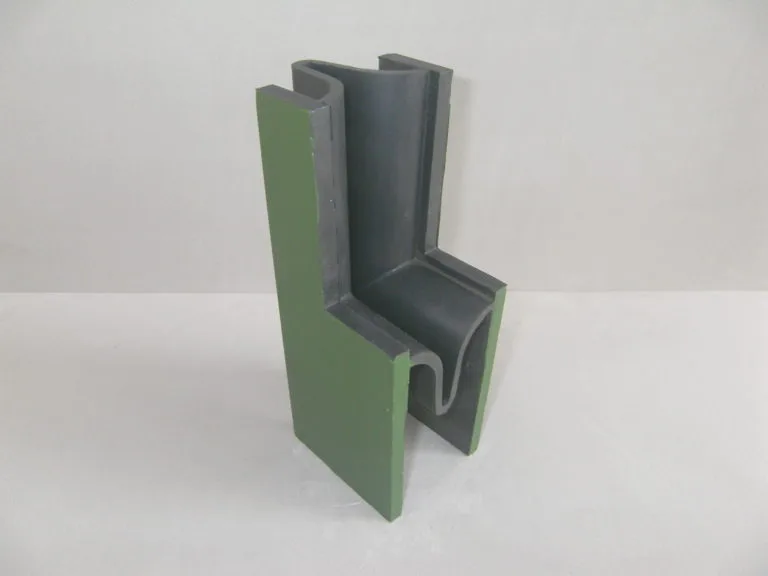

また、地覆ジョイントの形状はメーカーによって違い、サイズも本体に合わせて豊富にあります。加えて、装置本体と地覆ジョイントが一体のものや、別々にして現場で組み合わせる場合もあるので、詳細な施工の流れや方法は時々で変わります。

地覆ジョイントが設置できない場合

地覆ジョイントは必ずしも埋め込めるわけではありません。例えば、規格よりも幅が狭いと地覆ジョイントは入らないので、その場合は弾性シール材を使用するのが定番です。

ただし、シール材は伸縮を繰り返すことで劣化して破断します。その結果、漏水をして橋の寿命を縮める可能性が高いので、修繕を何度も繰り返すか、補強をして止水性を高めなくてはいけません。

補強の方法については次の記事をご覧ください。

≫伸縮装置における目地材の役割|シール材の欠点と補うための方法を解説

以上です。

地覆ジョイントは橋の寿命を高める重要なアイテムです。しかし、設置にするには条件もあるので、適切な調査・計画や装置の選択が求められます。

用語集【普通型】

用語集【普通型】 用語集【橋台】

用語集【橋台】 超速硬コンクリートとは –短時間で強度が出るコンクリート

超速硬コンクリートとは –短時間で強度が出るコンクリート