う~~~~~~ん

そんなに悩んでどうしたの?

「今回はゴムジョイントを使う」って言われたんですけど、調べてみたら

ゴムジョイントって言葉を定義しているものがなくて…

なるほどね~

混乱しやすいところだから、説明しておこうか!

「ゴムジョイント」が意味するものは一つじゃない!

まず、「ゴムジョイント」っていう製品は存在しないんだよね。

え~!?

でも、「ゴムジョイント」って言葉はよく聞きますよ!

正確に言うと、「ゴムジョイント」って言ったときには、どんな製品を指しているのかが不明確なの。

ワタルくんが調べてみても、「ゴムジョイント」という言葉を明確に説明している文書は見つからなかったでしょ?

ちなみに、伸縮装置の分類について説明している文書としては、この辺りが有名どころかな。

ゴム材,鋼材等で構成された一般的なジョイントや比較的大きな伸縮量に対応したフィンガージョイント,(中略)埋設ジョイント

道路橋示方書

鋼フィンガージョイント、ゴム系ジョイント、モジュラー型ジョイント及び埋設ジョイント

設計施工マニュアル(国土交通省発行)

鋼製フィンガージョイント,製品ジョイント,埋設ジョイント

設計要領(NEXCO発行)

ゴム系ジョイントはあっても、ゴムジョイントという表記はないんですね。

ゴムジョイントという言葉について考えるなら、こういうものがあるよ。

これは…伸縮装置便覧!

って、画像はないんですか!

いやあ、さすがに昭和45年発行だと見つからなくて…

うちにもコピーの冊子しかないんだよ。

しかし昭和45年って、1970年か…かなり古いですよね。

昭和45年といえば、交通事故による年間死亡者数が最も多かった年だ。

つまり、車を利用する人は増えたが、技術や設備はまだ追いついていなかった頃と言える。

伸縮装置便覧は、伸縮装置というものの分類や設計指針も確立されていなかった頃に初めて作られた要領書だったんだよ。

そう聞くと、すごく貴重な文献だというのがわかるよね。

今ある道路橋示方書や、その他の伸縮装置にまつわる書籍も元を辿ればこの便覧が始まりなんだよ。

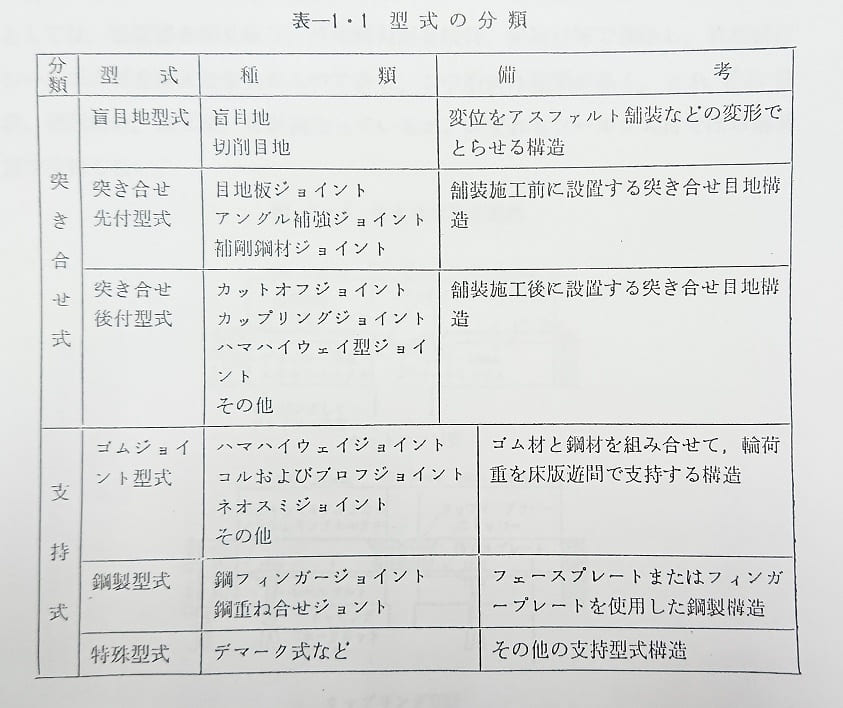

さて、この中には、形式の分類としてこういう記載がある。

「ゴムジョイント形式」って書いてありますね。

フィンガージョイントや突き合わせ型の伸縮装置と区別するのに、表面に露出している「ゴム」を分類上の名前に付けたんだろうね。

当時は今のような表面鋼製で施工が容易な製品はなかったから、この表には入ってないってことですね。

その通り。

しかし時代は移ろい、新しい製品がどんどん生まれてきた。

主部材が鋼材でできているもの、舗装内に埋設するもの…

それで、道路橋示方書では「ゴム材,鋼材等で構成された一般的なジョイント」、NEXCOでは「製品ジョイント」って呼び方をするようになったんですね。

それと、都市高速などで言う、「簡易鋼製ジョイント」も同じ分類のことだね。

今でも国土交通省では「ゴム(系)ジョイント」という表現を取っているが、

これは表面部材が鋼製のものも含んだ分類のものだ。

鋼製フィンガージョイントとは明確に異なる構造であるにもかかわらず、

「ゴムジョイント」という表記から、表面部材が鋼製である製品ジョイントは違うと判断してしまうケースが多いんだよね…。

規格値や管理方法が全然違うから、取り違えてしまうと結構大変なことになっちゃうよ。

あわわ、それは気を付けないと!

同じ名称にまとめてくれれば一番いいんだけどねぇ…。

まとめ

さて、伸縮装置便覧の序文には、こんな記載もある。

道路の整備が進むにつれ自動車の性能にも大きな変化がもたらされた。(中略)橋梁の伸縮装置は,大きな荷重と衝撃に耐え,かつすえ付けの精度も要求されるという難かしい構造物となった。

このころから伸縮装置は「難しいもの」って扱いだったんですね。

伸縮装置は確かに、要求される性能は多い上に、その基準も近年どんどん厳しくなってきている。

どんな現場にも適用できる完全に万能な製品なんてものもない。

でも、それが伸縮装置の面白いところだとも思う

検討したり選定したりする難しさはあるけど、そこが奥の深いところですよね!

よーし、もっと勉強して、伸縮装置の面白さを伝えられるようになるぞー!

いい心がけだ。その意気で頑張っていこう!