伸縮装置が十分に機能を発揮するには、施工がしっかりと行われていることが必要です。そのためには、装置の品質を高く保つことが重要で、出来形管理はその目的で設定されています。

この記事では、伸縮装置の出来形管理の項目を紹介し、その中でも特に要求される3つの内容を解説します。

装置の施工品質が悪いと早くに破損してしまい、修繕費などのコストも増えてしまいます。走行性も悪くなるので、ポイントをきちんと押さえておきましょう。

出来形管理の項目

伸縮装置の品質を保つには、施工の際に様々な項目で規定をクリアしているかチェックが必要です。

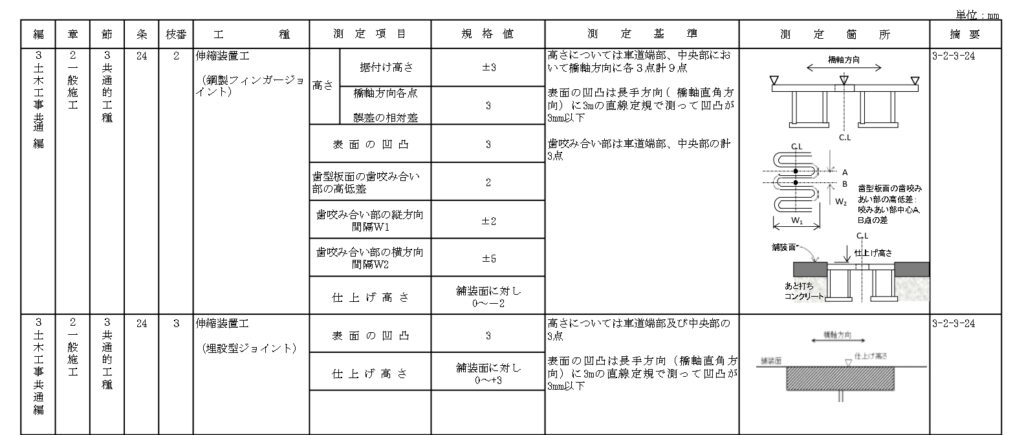

基本的な項目は、各発注者が公表している土木工事施工管理基準がベースですが、それぞれの施工に沿って発注者と協議した上で決定します。

出来形管理の主な内容

出来形管理の項目は、伸縮装置の種類によってもかなり違います。ですが、以下3つの項目は、多くの発注者から要求され重要なので、それぞれの内容をポイントと共に解説します。

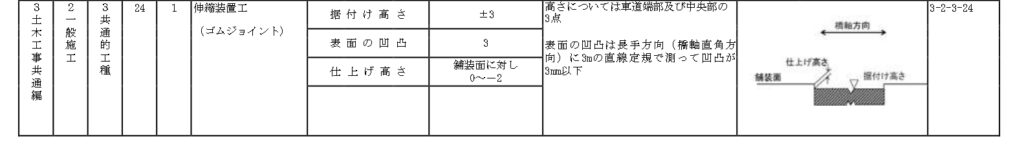

- 据付高さ

- 表面の凸凹

- 仕上げ高さ

据付高さ

伸縮装置を設置した後(配筋完了、後打ち材打設前)に、舗装の高さを基準にして、伸縮装置の頂点を計測します。水糸や長尺の定規(スタッフ)を使って行います。

据付高さは、路面との差が大きくなるほど走行性が悪くなります。また、伸縮装置自体への衝撃も大きくなり、装置の寿命が短くなる原因にもなり得ます。

伸縮装置は舗装と同じ高さに設置するのが理想ですので、できるだけ近づけるように注意しましょう。

表面の凸凹

伸縮装置の長手方向(橋軸直角方向)の表面の凹凸を計測します。伸縮装置のねじれや歪みの有無を確認することが目的です。

仕上げ高さ

後打ちコンクリートの打設後に、舗装の高さを基準として、伸縮装置の頂点の位置を計測します。計測方法は据付高さと同じです。

なお、NEXCOによる発注の施工では、後打ちコンクリートの天端を基準にします。いずれにしても、許容数値は発注者によって異なるので、その都度確認するようにしましょう。

その他にも、各機関の施工管理基準等には明記されていないものの、以下のような計測も行います。

- 箱抜き寸法の計測(斫り検測)

- 装置設置後の配筋の本数

- 各装置の間隔(ピッチ)の計測

許容値はいずれも設計値以上です。

伸縮装置は配筋によって耐久性が大きく変化します。ですが、コンクリートで覆われてしまうため、施工後にはチェックができません。

そのため、施工中にしっかりと本数を確認し、写真を撮って記録もしてえ漏れがないように心がけましょう。