伸縮装置からの漏水は、橋の寿命を大幅に縮めます。橋がダメになれば、その修復や建て替えにコストが高くつくため、できる限り漏水は避けるべきです。

とはいえ、伸縮装置の損傷内容で1番多いのは漏水、その次が止水・排水機能の損傷、とわかっています。そのため、漏水は必ず起きるものとして考えなくてはいけません。

この記事では、伸縮装置の漏水が橋に与える影響と、具体的な対策方法をまとめました。

特に東北の積雪量が多い場所は、この問題が深刻です。伸縮装置の選び方にも関わるので、ポイントを押さえることをおすすめします。

橋梁の構造と漏水の関係

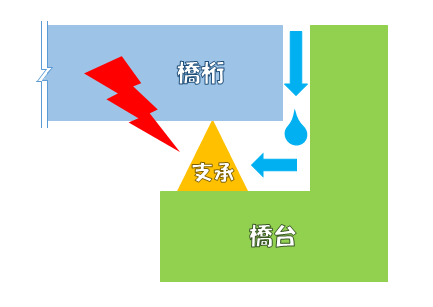

橋には遊間と呼ばれる隙間があり、漏水はこの隙間から起こります。伸縮装置が設置されているので発生しにくくはなるものの、装置の劣化や施工不良によって、橋梁の下に水が漏れ出す可能性は十分あります。

漏れ出した水は、その下にある支承を錆びさせて、時間とともに腐食が進みます。支承は橋を支える重要な役割をしているので、劣化すると橋そのものの寿命が短くなるのです。

特に東北エリアの寒い地域は、凍結防止剤でサビが出やすく、除雪作業の影響で劣化も早くなります。

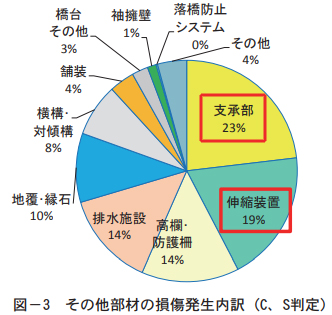

北海道で行われた調査では、橋の劣化が確認された箇所はグラフのようになっていて、支承・伸縮装置で半分近くを占めています。

そのため、伸縮装置の止水性能の高さは橋の長寿命化に大きく影響するのです。

伸縮装置の漏水4つの原因

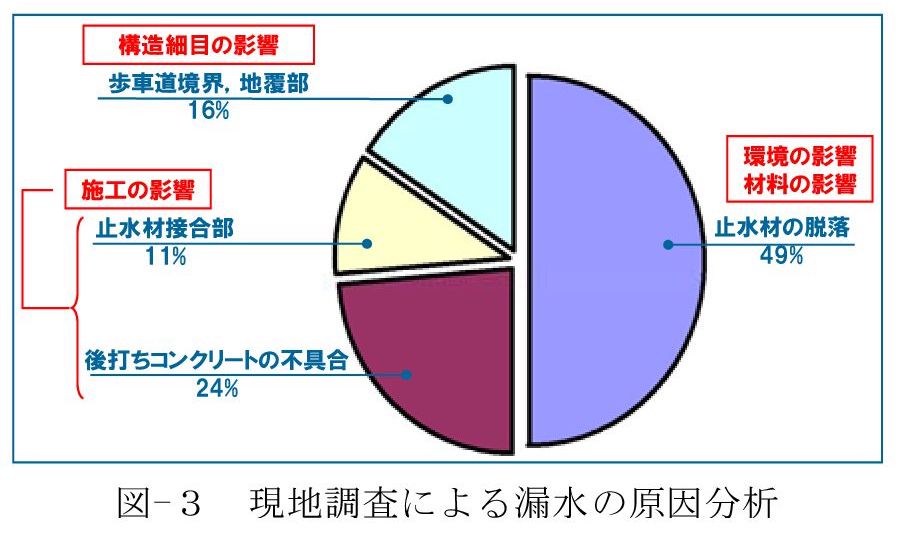

東北エリアの調査では、伸縮装置から水が漏れ出す原因は次のとおりです。

止水材は、装置の隙間に雪や土砂が入り込み、車両が上を通過する際に押し込まれることによって脱落します。調査結果では脱落するまでの期間は、装置を設置してから平均6年と比較的短いこともわかっています。

伸縮装置の漏水対策

伸縮装置の漏水を防ぐには、次の3つの対策があります。

- 止水部材の補強

- 排水・集水装置の設置

- 装置の取替

止水部材の補強

メーカーで作られる様々な伸縮装置には、部分的にゴム材や弾性シール材を使用しているケースが多いです。ゴム・シール材は劣化しやすいため、定期的にチェックして補修や再充填などの対応が必要です。

ただし、装置によってはゴムの取替やシール材の再充填ができない場合もあります。できない場合は、装置そのものを取り替えることになるため、コストが大きく膨らみます。

排水・集水装置の設置

現在の伸縮装置は非排水型が主流です。ですが、止水性を高めるため、場合によっては以下の工法を使うケースもあります。

- 二次止水材

- 簡易排水装置

どちらも伸縮装置の下に設置され、漏れ出した水を受け止める役割を担っています。ですが、コストが別途かかるため、多くの場合は伸縮装置のみで対応しています。

≫排水型・非排水型の伸縮装置|それぞれの違いと強化する装置について

装置の取替

漏水がひどく、装置の劣化が進んでいる場合は、そのままだと安全性や橋の寿命に大きく関わります。そのため、装置そのものを取り替えて、漏水を防止する他ありません。

もし、漏水のし始めが早かったとすると、その環境に装置の性能が合っていない可能性が高いです。各メーカーで伸縮装置の構造や止水方法は異なるので、漏水の原因や劣化の状況を確認して最適なものを選ぶよう検討しましょう。