伸縮装置端部の地覆処理は、橋梁の寿命を長く保つ上でとても重要です。もし仮に、地覆の処理を適当に行えば、すぐに漏水が起こり橋がすぐに痛んでしまいます。

そのため、シール材やカバープレートなどを使用し、できるだけ止水性を高める必要があります。この記事では、伸縮装置の地覆処理の重要性と、その具体的な方法を解説しました。

伸縮装置の地覆処理の重要性

伸縮装置には、漏水を防止する機能が求められることが一般的です。

桁下に水が流れると、橋の支承に水が流れついて、サビが発生して痛みます。その結果、橋の寿命が短くなるため、修繕費等のコストがかかり安全性にも影響するのです。

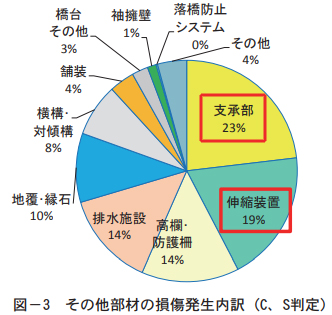

調査によると、補修が必要とされた橋の損傷理由は上記のようになっていました。23%が支承に損傷が見られており、漏水の橋への影響はとても大きいことが分かります。

≫伸縮装置からの漏水が及ぼす橋梁への影響|主な4つの原因と対策を紹介

伸縮装置の地覆処理の方法

伸縮装置は基本的に、路面や歩道などの平らな遊間に設置するものです。そのため、端部にあたる地覆部分は、どうしても隙間が出来てしまいます。

そこで、地覆の隙間を埋めるための方法として、次の処理が行われています。

- 弾性シール材

- 端部の立ち上げ

- カバープレート

- 排水装置

弾性シール材

基本的に地覆部分は、弾性シール材で処理する方法が一般的です。シール材は柔軟性が高く、支持材となるバックアップ材と組み合わせて使用します。

コストの面では1番抑えられるメリットがある一方で、劣化するスピードがとても早いです。そのため、定期的な修繕をしなければ、数年で漏水してしまう可能性が高いことがわかっています。

詳しくは次の記事をご覧ください

≫伸縮装置における目地材の役割|シール材の欠点と補うための方法を解説

端部の立ち上げ

伸縮装置はオプションとして、端部を立ち上げることが可能な製品が多いです(地覆ジョイント)。止水ゴム等を使っており、シール材よりも耐久性が高くなるので、長期的に漏水予防をすることができます。

ただし、オプションなので費用は追加になる上、遊間の幅によってはジョイントが設置できないケースもあります。詳細は次の記事をご覧ください。

≫地覆ジョイントの特徴|施工方法と設置できない場合の対策について

カバープレート

カバープレートとは、高欄や地覆に設置されている鉄板のことです。シール材が剥き出しだと劣化が早くなるため、覆うように鉄板をつけることで伸縮装置端部を守っています。

ただし、カバープレートの形状に合う地覆でないと設置はできません。加えて、予算も上乗せされるので、必要に応じて設置することが求められます。

排水装置

伸縮装置の下に雨樋のような排水できる装置を設置する方法です。橋の下に漏れた水を集めるので、シール材等の地覆処理に追加してサポートする役割があります。

注意点は、端部の下に装置を据えるので、そのスペースが埋まっている場合は設置が難しくなります。

以上です。この4つから1つを選ぶか、場合によっては組み合わせて使用することで止水性を高めることもあります。

地覆処理は橋梁の寿命に大きく影響するので、予算等を踏まえた上で十分に協議することが大切です。